Sie möchten auf Ihrem Haus in der Region Göttingen eine Solarthermie-Anlage installieren lassen und damit die Wärme der Sonne für Ihre Heizung und Warmwasserbereitung nutzen? Wir zeigen Ihnen, wie Sie schnell und unkompliziert herausfinden, ob ihr Dach dafür geeignet ist. Außerdem erfahren Sie, wo sie eine neutrale und kostengünstige Beratung erhalten und wie Sie geeignete Fachbetriebe für die Installation finden.

8 Minuten Lesedauer

In drei Schritten zur eigenen Solaranlage:

- Rufen Sie das Solardachkataster Südniedersachsen auf.

- Geben Sie Ihre Adresse ein.

- Sehen Sie, wie gut Ihr Dach für Solarthermie und Photovoltaik geeignet ist.

- Melden Sie sich für unseren unabhängigen Solar-Check an.

- Ein:e Energieberater:in der Verbraucherzentrale prüft in einer Online- oder Telefonberatung Ihre Möglichkeiten.

- Sie erhalten eine neutrale Empfehlung für eine mögliche Solarthermieanlage.

- Wählen Sie aus unserem Solarbrachenbuch mehrere Betriebe aus.

- Lassen Sie sich verschiedene Angebote erstellen.

- Wählen Sie das für Sie am besten geeignete Angebot aus.

Solares Heizen in Südniedersachsen

Die Potenziale zur Nutzung von Solarthermie in Südniedersachsen sind noch lange nicht ausgeschöpft. Nur fünf Prozent der geeigneten Dachflächen sind laut Solardachkataster Südniedersachsen bisher mit Solarthermie-Anlagen belegt. In der Stadt Göttingen und im Landkreis Göttingen sind es sogar nur zwei Prozent. Im ehemaligen Landkreis Osterode liegt das bisher erschlossene Potenzial bei sechs Prozent (Stand 31.12.2020 | Quelle: TenneT Holding B.V., Bundesnetzagentur, Marktstammdatenregister).

Wirtschaftlichkeit von Solarthermie-Anlagen

Solarthermie lohnt sich

Die weit verbreitete Auffassung, dass Solarthermie sich wirtschaftlich nicht lohnt, ist in der Regel falsch. Selbst ohne Förderung rechnet sich eine passend ausgelegte Solarthermieanlage nach etwa 15 bis 20 Jahren. Hersteller geben üblicherweise eine Garantie von 20 Jahren auf Ihre Systeme. Die zu erwartende Lebensdauer liegt jedoch bei über 30 Jahren. Berücksichtigen Sie zusätzlich die umfassenden Fördermöglichkeiten, verkürzt sich die Amortisationszeit um mehrere Jahre.

Für den Klimaschutz lohnen sich Solarthermieanlagen auf jeden Fall, denn sie reduzieren den CO2-Ausstoß Ihres Gebäudes erheblich.

Fördermöglichkeiten für Solarthermie

Für Solarthermie gibt es vielfältige regionale und bundesweite Fördermöglichkeiten. Im Landkreis Göttingen erhalten Sie beispielweise für den Einbau einer Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung über das Förderprogramm Altbausanierung einen Zuschuss. Auch über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) und die Förderbank KfW können Sie Fördermittel beantragen. Weitere Details zu den verschiedenen Förderprogrammen und deren Kombinationsmöglichkeiten erhalten Sie in unserer Fördermittel-Beratung.

Eignet sich mein Dach für Solarthermie?

Fachbetrieb für Solarthermie finden

Planung einer Solarthermieanlage

Die Planung Ihrer Solarthermieanlage inklusive der Auswahl der Komponenten übernimmt in der Regel der Installationsbetrieb für Sie. Dabei sollte die Firma die Dimensionierung Ihrer Solarthermieanlage anhand einer Wärmebedarfsberechnung festlegen, die Ihren Heizkomfort und Warmwasserbedarf genauso berücksichtigt wie die Wärmedämmung des Gebäudes oder die Funktionsweise der Heizung.

Wir empfehlen Ihnen, sich vorher unabhängig beraten zu lassen. So können Sie einschätzen, wie gut die vorgeschlagene Anlage zu Ihrem aktuellen und zukünftigen Energieverbrauch sowie zu Ihrer Heizungsanlage passt. Bei dieser Beratung erfahren Sie auch, welche weiteren Modernisierungen an Ihrem Gebäude als Teil eines Gesamtkonzepts sinnvoll sind.

Typische Größen und Einsatzmöglichkeiten

Warmwasser: Die häufigste Anwendung finden thermische Solaranlagen bei der Erwärmung von Warmwasser für Duschen und Wasserhähne sowie für Geschirrspül- und Waschmaschinen. Die Anlagen werden meist auf eine 100 %-ige Deckung in den Sommermonaten ausgelegt. Auf das ganze Jahr betrachtet können etwa 60 % des Warmwasserbedarfs bereitgestellt werden. Dafür wird in einem Einfamilienhaus eine Kollektorfläche von etwa 4 bis 6 m² benötigt (1,2 bis 1,5 m² Kollektorfläche pro Person). Bei höherem Wasserbedarf steigt die erforderliche Fläche.

Heizungsunterstützung: Zunehmend werden thermische Solaranlagen auch für Warmwasser und Heizungsunterstützung eingesetzt. Diese Anlagen können im Frühjahr und Herbst das Haus mit Wärme versorgen und im Winter den Heizkessel unterstützen. Sie benötigen gegenüber Anlagen, die nur der Warmwasserbereitung dienen, eine größere Kollektorfläche und einen speziellen Speicher. Der Anteil des Heizwärmebedarfs, der von der thermischen Solaranlage übernommen werden kann, hängt vom Energiestandard des Gebäudes ab. Mit 8 bis 15 m² Kollektorfläche können in der Regel bis zu 25 % des Heizwärmebedarfs abgedeckt werden. Besonders energieeffiziente Gebäude können bei entsprechend großem Aufwand auch vollständig über Solarenergie beheizt werden. Sie benötigen dafür aber sehr große Speicher und Kollektorflächen.

Installation und Inbetriebnahme einer Solarthermieanlage

Die Installation Ihrer Solarthermieanlage sollten Sie von einem erfahrenen Fachbetrieb durchführen lassen, um eine fachgerechte Umsetzung sicherzustellen. Grundsätzlich haben Sie einen Gewährleistungsanspruch, falls es doch zu Fehlern kommen sollte. Der Installationsbetrieb sollte Ihnen auch die allgemeinen Funktionen Ihrer Anlage erklären und eine Bedienungsanleitung überreichen. In einem Inbetriebnahmeprotokoll sollte er zudem die Funktionsfähigkeit der Anlage bestätigen.

Technische Grundlagen von Solarthermieanlagen

Die Solarthermieanlage

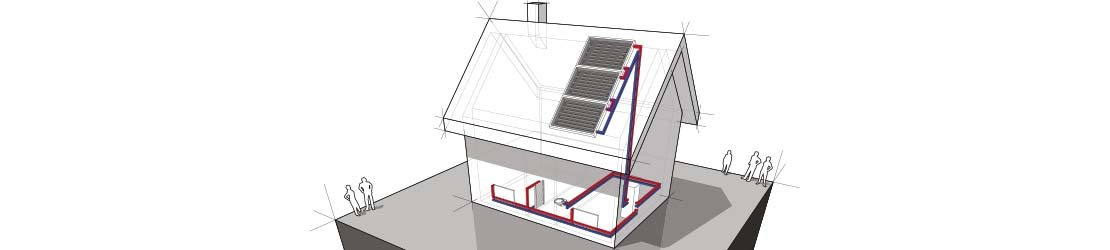

In Solarkollektoren, welche meistens auf dem Dach, manchmal auch an der Fassade installiert werden, wird die Energie der Sonne auf das Wärmeträgermedium (z.B. Wasser mit Frostschutzmittel) übertragen. Über ein Rohrsystem gelangt das erwärmte Wasser zu einem Speicher und das abgekühlte Wasser strömt zurück zum Kollektor. Solange in den Kollektoren nutzbare Wärme zur Verfügung steht, hält eine Regelung die Pumpe dieses Kreislaufs in Betrieb. Der Speicher gibt die Wärme bedarfsgerecht an das Brauch- oder Heizungswasser ab. Im Winter heizt ein Kessel die fehlende Wärme nach.

Kosten

Die Kosten für eine Solarthermieanlage, die für einen Vier-Personen-Haushalt ausgelegt ist, liegen zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Es kommt darauf an, ob Sie die Anlage nur für die Erzeugung von Warmwasser oder auch zur Heizungsunterstützung nutzen möchten.

Nutzen Sie auch unsere kostenlose Fördermittelberatung.

Solarkollektoren

Bei der Auswahl eines geeigneten Kollektortyps ist vor allem der geforderte Temperaturbereich entscheidend. Außerdem sind auch das Platzangebot sowie Einstrahlungswerte und Witterungsverhältnisse relevant. Benötigen Sie höhere Temperaturen, z.B. für Prozesswärme, so sind in der Regel Röhrenkollektoren besser geeignet. Für die Erzeugung von Warmwasser und zur Heizungsunterstützung kommen häufiger Flachkollektoren zum Einsatz.

Flachkollektoren: Das Grundelement eines Flachkollektors ist ein dunkler flächiger Absorber, der von einem Wärmeträgermedium (meist einem Gemisch aus Glykol und Wasser) durchströmt wird. An der dunklen Oberfläche des Absorbers wird die Solarstrahlung zu großen Teilen in Wärme umgewandelt. Der Absorber befindet sich in einem gut abgedichteten, belüfteten Gehäuse, welches durch eine Glasscheibe abgedeckt wird. Die Rückseite und die Seitenwände des Kollektors sind hitzebeständig gedämmt.

Röhrenkollektoren: Bei Röhrenkollektoren befinden sich die vom Wärmeträgermedium durchströmten Absorber innerhalb eines Vakuums in Glasröhren. Durch das Vakuum können Wärmeverluste bei Röhrenkollektoren besser vermieden werden als bei Flachkollektoren. Sie sind deshalb bis zu 30 % leistungsfähiger und liefern höhere Temperaturen. Röhrenkollektoren gibt es in zwei Bauformen:

Vakuumkoaxialröhren, auch Sydney-Röhren genannt, arbeiten nach dem Thermoskannen-Prinzip und sind am Röhrenende verschmolzen. Sie können einzeln ausgetauscht werden. Die Wärme wird über Wärmeleitbleche auf den Solarkreislauf übertragen.

Bei Heat-Pipe- oder Wärme-Rohr-Systemen hat jede Röhre einen eigenen Verdampfungs- und Kondensationskreislauf. Über die Kondensatoren wird dabei die Wärme an einen gemeinsamen Sammler abgegeben. Von diesem wird sie über die Wärmeträgerflüssigkeit zum Speicher transportiert.

Wärmespeicher

Das Energieangebot der Sonne ist nicht beeinflussbar und stimmt selten mit den Zeiten des Wärmebedarfs überein. Deshalb muss die solar erzeugte Wärme gespeichert werden. Wir unterscheiden Trinkwasserspeicher zur direkten Erwärmung von Trinkwasser und Kombispeicher zur Erwärmung von Trinkwasser sowie zur Heizungsunterstützung.

Trinkwasserspeicher Dies sind mit Trinkwasser gefüllte Stahlspeicher (Druckspeicher) mit zwei Wärmetauschern. An dem unteren Wärmetauscher wird der Solarkreis, an dem oberen die Nachheizung durch den Heizkessel angeschlossen.

Kombispeicher Es gibt zwei Arten von Kombispeichern:

Pufferspeicher sind mit Heizungswasser gefüllte Stahlspeicher (Druckspeicher) oder drucklose Kunststoffspeicher. Die in ihnen bevorratete Wärme kann wahlweise ins Heizungssystem eingespeist oder über einen Wärmetauscher an das Trinkwasser übertragen werden.

Der Tank-in-Tank-Speicher ist eine Kombination aus Puffer- und Trinkwasserspeicher. In einem Pufferspeicher ist im oberen, warmen Bereich ein kleinerer Trinkwasserspeicher eingebaut, dessen Oberfläche als Wärmetauscher fungiert. Er eignet sich für den Einsatz in Solaranlagen zur Warmwasserbereitung ohne und mit Heizungsunterstützung.

Schichtenspeicher Um heißes Wasser sofort nutzen zu können, ohne dass erst der ganze Speicher erwärmt werden muss, wurden für die Beladung von Speichern > 300 Liter besondere Speicherladesysteme entwickelt. Eine selbstregelnde Ladevorrichtung sorgt hierbei für eine in der Höhe variable Einleitung des erwärmten Wassers. Diese erfolgt jeweils in der Höhe, in der die Temperatur des zufließenden Wassers gleich der Speichertemperatur in dieser Schicht ist. Dadurch entstehen eine gute Temperaturschichtung innerhalb des Speichers und ein schnelles Erreichen der Nutztemperatur im oberen Speicherbereich. Aber auch eine Beladung in verschiedenen Ebenen mit einer Steuerung über Ventile wird angeboten. Schichtenspeicher gibt es als Trinkwasser- oder als Pufferspeicher.

Ausrichtung zur Sonne

Zur Erzeugung von Solarwärme eignen sich vorrangig unverschattete Dachflächen zwischen Südost und Südwest mit einer Neigung von 20° bis 60°. Um auf einer West- oder Ostseite den gleichen Energieertrag wie bei einer Südausrichtung zu erzielen, benötigt man etwas mehr Kollektorfläche.